相続について

相続トラブルを解決までサポート

相続の生前対策

誰もがいつか直面する「相続」のこと。

知識がないまま突然身近な人の死はやってきます。

準備、対策をしていないと相続人同士で争いに発展することも…

相続の問題や解決方法は家族の数だけあります。

早めの対策が笑顔相続につながります。

相続の流れ

相続発生からしなくてはいけない手続きは遺言書の有無などの状況によっても異なり、相続放棄、限定承認、単純承認の選択など期限が決まっているものもあります。

問題になる例

『遺言の内容が偏っている』『遺産に借金がある』 など、ご家庭によってトラブルになる原因は様々。 相続をきっかけに絶縁状態になることも珍しくありません。

専門家紹介サービス

遺品整理・空き家問題・生前対策・死後の手続きなどの業者や、弁護士・司法書士・税理士など信頼できる先生をご紹介します。

相続の流れ

相続発生からしなくてはいけない手続きは遺言書の有無などの状況によっても異なり、相続放棄、限定承認、単純承認の選択など期限が決まっているものもあります。

問題になる例

『遺言の内容が偏っている』『遺産に借金がある』 など、ご家庭によってトラブルになる原因は様々。 相続をきっかけに絶縁状態になることも珍しくありません。

専門家紹介サービス

遺品整理・空き家問題・生前対策・死後の手続きなどの業者や、弁護士・司法書士・税理士など信頼できる先生をご紹介します。

相続の生前対策

家族で相続の話をしていますか?

身近な人の死後について話すのは、少し気がひけるかもしれません。

ですが、自分が死んでしまった後、残された人たちが争う姿を望む人はいませんよね。相続は「争族」と呼ばれるほど、トラブルになりやすいものです。仲の良い家族であっても、相続をきっかけに絶縁関係になってしまうことも珍しくありません。どんなトラブルが起こりやすいのか知っておけばあらかじめ対策することもできます。当社では、下記のようなサポートを行っております。

- 生前贈与対策として保険や公的な制度の活用についてアドバイス

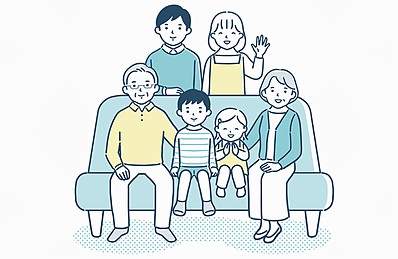

- エンディングノートの書き方サポート

- 士業へのご紹介

- 終活、生前整理のサポート

相続の流れ

相続手続きの流れは下記の通りです。

こちらは全て期間内に対応しなければいけないわけではありませんが、遅くなるとトラブルになる場合もございますので、できるだけ早めに手続きを済ませましょう。

- 死亡届の提出(7日以内)

- 火葬許可申請の提出

- 公的年金・健康保険の手続き・世帯主変更届の提出(10〜14日以内)

- 介護保険資格の喪失届の提出(14日以内)

- 死亡保険金の請求手続き

- 公共料金等の引き落とし口座の変更等

- 相続放棄、限定承認、単純承認の選択(相続開始を知った日の翌日から3ヶ月以内)

- 相続人の調査・確定・戸籍謄本の取得

- 遺言書の有無を確認

(自筆証書遺言の場合には家庭裁判所で手続き) - 相続財産の調査・把握

- 被相続人の所得税の申告・納付

(相続開始を知った日の翌日から4ヶ月以内)

- 遺産分割協議書の作成(遺言書がない場合)

- 分割協議の際の特別代理人等の選任(相続人が未成年の場合)

- 預貯金・有価証券の解約や名義変更

- 不動産の相続登記

- その他財産の名義変更(自動車・ゴルフ会員権など)

- 相続税申告書の作成、相続税の申告・納付(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)

- 健康保険の埋葬料・葬祭費の請求(2年以内)

- 死亡保険金の請求(3年以内)

- 遺族年金の請求(5年以内)

相続はトラブルになりやすいものです。

トラブルを起こさないためにも、あらかじめ親族間で話し合い、対策をしておくことをおすすめします。

問題になる例

【1】土地が絡む相続

財産は金銭や不動産に限らず権利や義務も含みます。

不動産を売るか売らないか、名義についても話がまとまりにくく、簡単に分割することができないため、最もトラブルになりやすい問題です。

【2】遺産に借金がある

相続するものはプラスの財産だけではありません。 家というプラスの財産があるが、借金というマイナスの財産があるという場合もあります。

プラスマイナス問わず遺産の一切の相続権を放棄する「相続放棄」は、相続の発生を知ってから3ヶ月以内に裁判所に申立てをする必要があります。

【3】遺言の内容

「全ての財産を一人に譲る」という内容が書かれた遺言書に対して、他の相続人は納得がいかない場合「遺留分」を請求する権利があります。

【4】寄与分の主張

寄与分とは故人の事業を手伝っていた、介護していた等の理由で他の相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度のことです。

寄与分を主張しても認めてもらえない場合は「遺産分割調停・審判(裁判)」の検討も必要になってきます。

【5】相続に関する知識

相続にはさまざまなルールがあり、聞きなれない言葉もたくさん出てきます。

税理士、司法書士、行政書士、弁護士など『どこに相談すればいいかわからない』『何から手をつければいいかわからない』などのお悩みもご相談ください。

相談の流れ

- お問い合わせ

- 初回面談

- カウンセリングによる対策検討

- 保険・公的制度などを使ったご提案アドバイス

- 士業へのご紹介

- サポート

相談料については、初回無料。2回目以降は応相談。

トラブルにならないために

家族で話し合いをしておく

事前に誰が何をどれだけ相続するかを話し合っておくと、いざという時にスムーズに相続を進めることができます。

親が高齢になると認知症のリスクも高くなり、遺言書の作成も難しくなります。

親が元気なうちに親を含めた相続人同士で話し合いをしておくことが、とても大切です。

ライフプランニングをする

将来をシミュレーションすると「現時点でやるべきこと」が見えてきます。

現在のライフステージや家計、加入保険や資産運用などのさまざまなデータを踏まえて、適切なライフプランを作成します。一度決めたライフプランでも、就職、結婚、出産、退職、老後…生活や環境の変化に応じて定期的に見直しが必要です。

相談事例

これまでにお客様からいただいたご相談の事例を紹介いたします。症状や原因、解決方法などご参考にしていただけましたら幸いです。

よくある質問

笑顔相続・コンサルティングセミナー講師

講師のご紹介

Financial Design TCS

代表 高柳 章子

遺品整理、空き家問題、生前対策、死後の処理などの業者や弁護士、司法書士、税理士など信頼できる先生をご紹介します。

専門家紹介サービス

- 遺品整理

- 笑顔相続サロン

- 不動産屋

- 会計士

- 税理士

- 弁護士

- 司法書士

- 行政書士

- 社労士

- 遺品整理

- 笑顔相続サロン

- 不動産屋

- 会計士

- 税理士

- 弁護士

- 司法書士

- 行政書士

- 社労士